En el barro de la historia

Política y temporalidad en el discurso macrista

En su libro "En el barro de la historia. Política y temporalidad en el discurso macrista”, del cual publicamos aquí de forma integra su primer capítulo, Fabio Wasserman señala que el proyecto político que lideró Mauricio Macri tuvo dos fundamentos filosofico-políticos esenciales: primero definir al futuro promisorio liberal con una necesaria ruptura con el pasado y la historia, lastres ligados al populismo y la inmovilidad, y por otro lado se construyó a sí mismo como la contracara del kirchnerismo ligado al estatismo, la prebenda y el fracaso económico.

Por Fabio Wasserman.

La construcción política e ideológica del macrismo

La historia de Mauricio Macri es conocida (Cerruti 2015; Di Marco 2018). Nacido en la ciudad de Tandil en 1959 en el seno de una familia integrada por Alicia Blanco Villegas y el empresario italiano Franco Macri, se vinculó desde muy joven con los círculos de poder económico, social y político. A fines de la década de 1980 comenzó a hacerse conocido como un promisorio ejecutivo de las empresas de su familia con un alto grado de exposición en los medios gráficos y audiovisuales, sobre todo a partir del secuestro extorsivo que sufrió en 1991. Pero su gran reconocimiento social, su popularidad, la logró como presidente de Boca Juniors entre 1995 y 2007, para lo cual, además de un innovador y polémico modelo de gestión empresarial y la remodelación del estadio, contribuyeron sin duda los dos ciclos exitosos que tuvo Carlos Bianchi como entrenador.

Más allá de algunos coqueteos con Carlos Menem en la década de 1990, que entre otras cuestiones le permitiría sortear una causa judicial por contrabando agravado en la que intervendría en favor suyo la Corte Suprema, fue recién en el marco de la crisis que estalló en el 2001 que Macri decidió participar activamente en la política partidaria. Si bien es algo que no suele recordarse por su derrotero posterior, en ese entonces estaba muy vinculado con el peronismoy varios de los políticos que lo acompañarían de ahí en más provenían de esa fuerza política, así como también del radicalismo y de algunos partidos menores de derecha conservadora y liberal. Asimismo logró sumar adhesiones de personas sin participación política previa, ya sea que provinieran de la actividad empresarial, del mundo de las ONGs o de ámbitos académicos. Esta heterogeneidad se explica en parte por el hecho que, a diferencia de las fuerzas de derecha argentina tradicionales cuya aspiración era influir en los círculos de poder y aportar cuadros a gobiernos, Macri se propuso construir una nueva fuerza con capacidad para dar una disputa electoral. En 2003 se presentó como candidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el Frente Compromiso para el Cambio en el que convergía el Partido Justicialista y algunas fuerzas de derecha. Fue un debut auspicioso ya que triunfó en la primera vuelta, aunque en el ballotage sería derrotado por la fórmula progresista encabezada por Aníbal Ibarra, lo cual evidenció que aún tenía un techo electoral bajo. En 2005 fundó el partido Compromiso para el Cambio que integró la Alianza Propuesta Republicana, conocida de ahí en más como PRO, por la que logró ser electo diputado nacional (2005-2007) y Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante dos períodos (2007-2015). Desde esa posición se fue erigiendo en el principal opositor a los gobiernos peronistas de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), apelando a un discurso promercado, republicano, institucionalista y antipopulista, que es el que terminaría definiendo e identificando al macrismo. En el año 2015, y tras descartar una alianza con el peronismo no kirchnerista liderado por Sergio Massa, Macri encabezó junto a Gabriela Michetti la fórmula presidencial de la alianza Cambiemos que incluía a otras fuerzas como la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica liderada por Elisa Carrió. El 22 de noviembre de ese año, y tras el inesperado triunfo de su candidata María Eugenia Vidal para gobernar la Provincia de Buenos Aires, Macri se impuso por un estrecho margen en el ballotage presidencial a Daniel Scioli, el candidato del peronismo que se había presentado dividido y desgastado tras doce años de gobiernos kirchneristas. Este triunfo fue refrendado en las elecciones legislativas realizadas el 22 de octubre de 2017 en las que Cambiemos logró ampliar su representación parlamentaria. Al año siguiente se produjo una profunda crisis económica por lo que en junio de 2018 debió recurrir a un acuerdo con el FMI inédito por las condiciones y el volumen del préstamo otorgado en un marco signado por el aumento de la pobreza, una escalada inflacionaria, un achicamiento del PBI y un empeoramiento en la distribución del ingreso. Esto produjo un fuerte desgaste del oficialismo y dio lugar a importantes cambios en el tablero político, particularmente en el peronismo que en el año 2019, y tras haberse frustrado la posibilidad de armar una alianza que excluyera al kirchnerismo, se unificó en el Frente de Todos y presentó una fórmula presidencial integrada por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. En las elecciones primarias realizadas el 11 de agosto alcanzaron el 47% de los votos relegando a un lejano segundo lugar a la alianza Juntos por el Cambio cuyos candidatos eran Macri y Miguel Ángel Pichetto, el ex Jefe de Bloque de Senadores Justicialistas, quienes obtuvieron un 32% de los votos. El 27 de octubre el peronismo se impuso en la primera vuelta electoral en un escenario signado por la polarización. Sin embargo la fórmula macrista logró un gran repunte en relación a las primarias al obtener el 40% de los votos, conservando así un significativo caudal electoral y un nutrido bloque de legisladores de Juntos por el Cambio, además de varias gobernaciones e intendencias.

Tanto la rapidez con la que el macrismo llegó al poder como la forma en la que lo hizo, pusieron en cuestión algunos lugares comunes sobre el sistema político argentino, como la supuesta invencibilidad del peronismo en la Provincia de Buenos Aires. Esto dio lugar a numerosas discusiones y estudios sobre su construcción, su naturaleza y las razones de su éxito (Vommaro, Bellotti y Morresi 2015; Bohoslavsky y Morresi 2016; Vommaro 2017; Adamovsky 2017; Canelo 2019). Tratar en profundidad estas cuestiones excede los propósitos de este libro, por lo que sólo me detendré en tres aspectos que me interesa destacar por su importancia para los argumentos que iré presentando en adelante, y que están referidos a la identidad y al discurso del macrismo.

El primero, es que si bien su discurso y su imagen fueron diseñados por un reducido grupo de políticos, académicos, empresarios y expertos en marketing, su crecimiento y su éxito fueron posibles por su retroalimentación con diversos actores políticos, económicos, sociales y mediáticos que encontraron en su candidatura la posibilidad de articular una oposición al kirchnerismo. En ese sentido pueden señalarse al menos tres momentos clave: el conflicto entre el gobierno kirchnerista y las corporaciones mediáticas y agropecuarias que dividió a la sociedad argentina en el año 2008; el temor de la oposición y de las clases propietarias ante la supuesta radicalización del gobierno de Cristina Kirchner en el año 2013; y el triunfo electoral de Macri en el año 2015 a partir del cual se sumaron sectores que hasta entonces habían apostado por una alternativa peronista no kirchnerista, ya fuera a través de la candidatura de Massa o propiciando la ruptura de Scioli con el kirchnerismo. Más allá de su mayor o menor afinidad o simpatía con Macri o con el macrismo, fue en el marco de este proceso que su candidatura y su fuerza política se constituyeron en el antikirchnerismo posible –y para muchos también en el antiperonismo o antipopulismo posible–. Es por ello que en este libro me refiero al macrismo en un sentido amplio que excede a los políticos, funcionarios e intelectuales pertenecientes o cercanos a esa fuerza al considerar también a quienes encontraron en ésta una representación de sus ideas, intereses y/o sensibilidades.

Si bien su discurso y su imagen fueron diseñados por un reducido grupo de políticos, académicos, empresarios y expertos en marketing, su crecimiento y su éxito fueron posibles por su retroalimentación con diversos actores políticos, económicos, sociales y mediáticos que encontraron en su candidatura la posibilidad de articular una oposición al kirchnerismo.

El segundo, que se desprende del anterior, es la imposibilidad de entender al macrismo sin considerar su relación con el kirchnerismo. Por un lado, porque ambas fuerzas emergieron y se fueron construyendo como respuestas alternativas a la crisis de los años 2001 y 2002 que no sólo fue socioeconómica sino que también afectó al sistema político y, en particular, a los partidos como instancias de representación. Por el otro, porque fue en el marco de ese proceso que ambas formaciones fueron delineando sus identidades como una suerte de espejo negativo uno del otro. Este estado de cosas, que terminó de cristalizar durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner, encontró un nombre en la metáfora de “la grieta” popularizada por el periodista Jorge Lanata sobre cuyos usos volveré más adelante.

El tercero, que es el que aquí más interesa, es la particular forma de relacionarse con la temporalidad que planteó el macrismo. En noviembre de 2017, y a pocos días de haber obtenido un triunfo en las elecciones legislativas que parecía legitimar sus políticas y anunciaba una posible reelección dos años más tarde, el periodista y empresario de medios Jorge Fontevecchia le hizo un reportaje a Marcos Peña, quien además de ser el Jefe de Gabinete era el funcionario más importante del gobierno de Macri. El periodista citó al sociólogo alemán Hartmut Rosa al afirmar que la aceleración producida en las últimas décadas había provocado una creciente alienación de la sociedad, para luego preguntarle si “¿Los partidos políticos tradicionales, como toda tradicionalidad, están afectados por esta aceleración, cuya alienación genera pérdida de identidades sociales y partidarias?”. Peña redobló la apuesta y le respondió que

No solo los partidos políticos, todas las instituciones políticas sobre las que está montado el diseño republicano en el que vivimos. Fueron diseñados para una sociedad dramáticamente distinta en su faz temporal, en su faz comunicativa y en su complejidad (Fontevecchia 2017).

Peña estaba planteando un punto central del diagnóstico a partir del cual se sustentaban el proyecto y la identidad del macrismo: el profundo desfasaje que existe en Argentina entre las ideas, discursos e instituciones que durante buena parte del siglo XX organizaron a la sociedad y al Estado, y las necesidades y desafíos que estos deben enfrentar y sobrellevar en el siglo XXI. Tal como sigue sosteniendo el consultor Jaime Durán Barba, que hasta el 2019 fue el principal artífice del discurso, la imagen y la estrategia electoral del macrismo, “En Occidente se da el enfrentamiento entre los valores y las instituciones del siglo XX y los de una sociedad posmoderna que está ya entre nosotros, aunque los conservadores no pueden ni siquiera percibirla” (Durán Barba 2020). En ese sentido, y a diferencia de las fuerzas tradicionales de derecha de talante conservador que promueven una regeneración o el regreso a una edad dorada –o que al menos la añoran y recuerdan con nostalgia–, el macrismo sostuvo con énfasis la necesidad de dejar atrás al pasado por considerarlo un lastre que impide el desarrollo del país. Esa fue de sus marcas identitarias. Es por eso que desde sus inicios le asignó un lugar central en su discurso y en su imagen a las nociones de cambio, de movimiento y de futuro, tal como se puede apreciar en la elección de los nombres del partido y de las coaliciones que integró: PRO, Cambiemos y Juntos por el Cambio.

El macrismo sostuvo con énfasis la necesidad de dejar atrás al pasado por considerarlo un lastre que impide el desarrollo del país. Esa fue de sus marcas identitarias. Es por eso que desde sus inicios le asignó un lugar central en su discurso y en su imagen a las nociones de cambio, de movimiento y de futuro, tal como se puede apreciar en la elección de los nombres del partido y de las coaliciones que integró: PRO, Cambiemos y Juntos por el Cambio.

La temporalidad en las disputas políticas

El desinterés por el pasado y la orientación futurista pueden atribuirse a una concepción postideológica del orden político y social que, entre otras fuentes, abreva en el discurso meritocrático neoliberal para el cual el pasado expresa las trabas materiales e ideológicas que les impiden a los individuos desplegar todo su potencial. Pero también fue una táctica para distinguirse del kirchnerismo que le había dado una gran importancia a la historia argentina y latinoamericana tanto en la construcción de su identidad como en sus políticas gubernamentales (Perochena, 2020). En efecto, el kirchnerismo promovió una recuperación activa del pasado enmarcada en una perspectiva revisionista de izquierda que, con distintos énfasis y matices, reivindica la participación de las masas en la revolución de independencia y en las guerras civiles del siglo XIX, al caudillismo, al federalismo, al peronismo, ala militancia revolucionaria de las décadas de 1960 y 1970, a la instalación del reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas en el centro de la agenda política nacional e internacional, y a las luchas por los Derechos Humanos contra la Dictadura que gobernó a Argentina entre 1976 y 1983. La potencia de esta interpretación del pasado nacionalfue advertida por varios intelectuales opositores al kirchnerismo. Es el caso de la periodista y política María Eugenia Estenssoro que, ante la supuesta hegemonía del relato peronista y kirchnerista en la sociedad argentina, lamentaba la ausencia de

(...) una épica que cuente de dónde venimos, cómo estamos y adónde queremos ir desde el campo liberal-republicano, que sentó las bases de nuestra Constitución y desarrollo. Hay un trabajo intelectual pendiente: escribir nuestra versión del pasado y el presente para crear el futuro que queremos, con ideas e historias que movilicen. La gestión y las estadísticas no enamoran (di Marco 2020).

En verdad, como veremos en el próximo capítulo, esa versión del pasado no sólo existe, sino que forma parte del sentido común histórico de vastos sectores de la sociedad que se identificaron con el macrismo, una fuerza que además cuenta con la adhesión de reconocidos historiadores, ya sean académicos o divulgadores. Pero en lugar de promover una narrativa histórica afín a su posición ideológica, o de alentar a quienes le dieron su apoyo en la sociedad civil para que hicieran esa tarea, tal como lo propuso el historiador Luis A. Romero (2016) al comenzar el mandato de Macri, su gobierno optó por privilegiar al futuro como orientador de sus políticas y mostró escaso interés por el pasado al considerarlo como un peso muerto que impide el desarrollo del país. Tanto es así que prefirió desactivar algunos dispositivos estatales creados o potenciados por el kirchnerismo para transmitir una visión sobre el pasado en áreas como educación, cultura y comunicación, cuando bien podría haberles dado una orientación afín a la suya.

El desinterés por el pasado y la orientación futurista también fue una táctica para distinguirse del kirchnerismo que le había dado una gran importancia a la historia argentina y latinoamericana tanto en la construcción de su identidad como en sus políticas gubernamentales.

Este intento por diferenciarse del kirchnerismo se puede apreciar con nitidez en las distintas formas de conmemorar las fechas patrias y, en particular, en las de los bicentenarios de la Revolución de Mayo y de la Declaración de la Independencia. En el primero, que se produjo en el año 2010 durante la presidencia de Cristina Kirchner, se realizaron festejos durante varios días caracterizados por la participación de cientos de miles de personas que concurrieron a espectáculos protagonizados por artistas populares y de vanguardia, además de contar con la presencia de casi todos los presidentes sudamericanos. En el segundo, que se produjo en el año 2016 bajo la presidencia de Macri, se realizaron festejos de baja intensidad, despolitizados y haciendo referencia más que nada al futuro. Otro rasgo destacable es que en esta ocasión no participó ningún presidente latinoamericano, pero sí lo hizo Juan Carlos de Borbón, el Rey Emérito de España, ante quien Macri pronunció un discurso que incluyó una desafortunada y recordada frase referida a los diputados que habían declarado la Independencia en 1816: “Deberían tener angustia de tomar la decisión, mi querido rey, de separarse de España”.

A las dificultades expresivas que suele tener Macri cuando se sale del libreto e improvisa, se sumó una imagen deslucida provocada por un bostezo que fue captado en vivo por la televisión y por haber alegado cansancio como excusa para no asistir al desfile que se hizo al día siguiente.

Ahora bien, y esto es muy importante, el gobierno trascendía a Macri y su desempeño, incluso en un régimen fuertemente presidencialista como el argentino. En ese sentido resulta necesario considerar el discurso y el imaginario desplegado por su gobierno que quedó sintetizado en forma magistral en el slogan Celebremos que el futuro depende de cada uno de nosotros. Esta concepción de la sociedad como un conjunto de personas que dependen de su accionar individual más que como un sujeto colectivo, como podrían ser las tradicionales invocaciones al pueblo, la patria o la nación, se reafirmaba en el video y en el texto oficial en los que se insistía en el carácter futurista del presente al vinculárselo con ese porvenir imaginado en el pasado que habría orientado a la declaración de independencia:

Este año tenemos el privilegio de celebrar los 200 años de la declaración de nuestra independencia, una celebración federal que nos une como argentinos. 200 años desde que, en la querida provincia de Tucumán, un grupo de personas tomó la decisión de unirse para construir algo nuevo para este continente.

Eran los representantes de pueblos distintos y diversos, pero tenían mucho en común: la vocación de vivir en unión y libertad y el sueño de un futuro mejor. Lo que los unía del pasado era una monarquía lejana y en problemas, lo que tenían por delante, en cambio, era una nueva nación. (…)

Comienzan nuestros próximos 200 años, y está en nuestras manos la posibilidad de ser esa generación que escriba el capítulo más próspero de nuestra historia, donde logremos hacer un país unido, generoso, pujante, que confía en su gente y en sus capacidades, donde todos crecen a la par. Juntos, podemos lograr todo lo que nos propongamos. Porque unidos somos más.

Esta orientación futurista también se puede apreciar en el logo utilizado como símbolo para conmemorar el bicentenario de la Declaración de la Independencia. Su autor, Hernán Berdichevsky, ya había participado en el diseño utilizado en el 2010 que se había basado en la escarapela nacional. En un reportaje explicaba que el nuevo logo había sido concebido como una evolución del anterior con el propósito de transmitir los valores de independencia, unión, positividad y futuro:

Un poco la idea es unir esta ‘grieta’ de la que todos hablan. (…) la gran diferencia con el logo anterior es el diseño. Se incorporó el concepto de futuro, pero se mantuvo la misma estructura gráfica. El otro tenía 20 pétalos para representar las 20 décadas. Ahora, esa representación es con 20 líneas. Que se van a mover en el formato digital y van a crear nuevas estructuras. El logo ya no es estático, es dinámico, está en constante movimiento (Berdichevsky 2016).

De ese modo, el logo se adaptaba al objetivo del gobierno de Macri que era enfatizar una noción de cambio, de movimiento y de futuro, en contraposición a una imagen estática y anclada en el pasado que atribuía al kirchnerismo en particular y al peronismo en general.

Entre la “pesada herencia” y la refundación de la sociedad

Como pudimos advertir, cualquier examen que se haga sobre el macrismo requiere considerar su relación especular y antagónica con el kirchnerismo. Pero este ejercicio, aunque necesario, resulta insuficiente. Si bien eran constantes las invocaciones a regresar a una supuesta normalidad que se habría perdido durante los gobiernos kirchneristas a los que se asociaba con un estado de locura, lo cierto es que el proyecto macrista tenía un carácter refundacional que apuntaba a una transformación radical de la sociedad argentina. En efecto, más que una vuelta a una situación anterior que se resolvía con el desplazamiento del kirchnerismo del poder, lo que el macrismo se proponía era liquidar a buena parte de la historia argentina del siglo XX o, más precisamente, a buena parte de lo que aún seguía vigente de esa historia, para así poder dar forma a un futuro distinto. Esa es la razón por la cual para poder examinar su discurso de ruptura se requiere de distintas lentes que permitan hacer foco en un marco temporal corto y en otro mucho más amplio.

Si bien eran constantes las invocaciones a regresar a una supuesta normalidad que se habría perdido durante los gobiernos kirchneristas a los que se asociaba con un estado de locura, lo cierto es que el proyecto macrista tenía un carácter refundacional que apuntaba a una transformación radical de la sociedad argentina.

La necesidad de considerar estos distintos marcos temporales se puede apreciar en los usos de la expresión “pesada herencia” que, al igual que “la grieta”, se incorporó con éxito en el debate público pudiendo ser utilizadas para referirse tanto a fenómenos y conflictos del presente y del pasado reciente –la disputa con el kirchnerismo–, como de la historia argentina, al menos la del siglo XX. En ese sentido, y contra lo que suele creerse, fueron los simpatizantes en las redes sociales y los medios de prensa afines al macrismo, más que sus funcionarios y dirigentes, los que comenzaron a referirse a la “pesada herencia” para calificar el legado del kirchnerismo, quizás porque al asumir el gobierno prefirieron hacer énfasis en las expectativas de cambio más que en las cargas del pasado. Pero al promediar su mandato, y sobre todo al desencadenarse la crisis económica en el año 2018, el macrismo comenzó a utilizarlo cada vez más para referirse no sólo al kirchnerismo sino también a todo lo que debería ser definitivamente dejado atrás: las políticas, instituciones, experiencias, derechos y tradiciones igualitarias, populares o populistas, cuya expresión política más emblemática es el peronismo. Sin embargo, y dado que el macrismo se presentaba como una fuerza innovadora, tampoco se planteaba regresar a un momento anterior al peronismo. Dicho de otro modo: la normalidad que habría que recuperar no estaba tanto en el pasado nacional sino en el futuro o, en todo caso, en países que tenían otra historia y por eso eran tomados como modelo. Según el tema y las circunstancias, éstos podían variar, incluyendo algunos previsibles como los europeos, Estados Unidos, Australia, Corea del Sur o Canadá, pero también otros menos previsibles como Chile, Perú o Colombia que al haber implementado reformas promercado se suponía que estaban en mejores condiciones para alcanzar un futuro promisorio.

El diagnóstico que hacía énfasis en el abrumador peso del pasado permite entender por qué la profunda transformación socioeconómica propiciada por el macrismo requería que se modificaran algunas concepciones, identidades y valores que durante décadas orientaron a las instituciones y a los actores individuales y colectivos. En ese sentido no parece exagerado plantear que el macrismo también libró una batalla cultural. Esto implicaba al menos cinco cuestiones centrales.

La primera era promover una concepción de la sociedad basada en actores individuales y despolitizados –la gente, los vecinos, los usuarios, los consumidores– que a partir de sus capacidades y posibilidades compiten por el acceso a recursos, reconocimiento y posiciones sociales, en lugar de los tradicionales actores colectivos –el pueblo, las clases, la ciudadanía–. La segunda era lograr una valoración positiva de lo privado en detrimento de lo público, no sólo en términos económicos o de capacidad de gestión sino también en el plano de las relaciones sociales. En ese sentido la novedad no estaba dada tanto por la entronización de lo personal, incluyendo a la familia y al círculo de amistades, como en la identificación de lo privado con lo doméstico concebido como un espacio que debe ser resguardado de males como la violencia y las drogas, pero también del supuesto adoctrinamiento de los chicos en las escuelas. La tercera era convertir a los derechos colectivos en privilegios indebidos, tal como se pudo apreciar en la campaña de estigmatización de trabajadores estatales y beneficiarios de planes sociales como ñoquis, grasa militante, planeros o choriplaneros. La cuarta, su contracara, era promover una valoración positiva de los empresarios apelando a un discurso que los considera emprendedores, creadores de riqueza y dadores de empleo. La quinta, era desplazar material y simbólicamente al rol del Estado en favor del mercado por ser considerado el mecanismo más idóneo para regular las relaciones económicas y sociales.

El cambio cultural y la visión aspiracional

La necesidad de promover estas transformaciones se sintetizó en una consigna que expresaba un núcleo central en el proyecto y en el discurso macrista: el “cambio cultural” (Canelo 2019, cap. 1). Esta expresión tiene profundas raíces que pueden rastrearse en muy diversas e inesperadas direcciones tanto políticas como filosóficas, científicas y religiosas. En el discurso macrista, cuya apuesta era poner en el centro a las capacidades y deseos individuales, se pueden reconocer elementos provenientes de la literatura de autoayuda, de algunas corrientes contraculturales y de la filosofía new age, pero sobre todo del discurso empresarial.

El “cambio cultural” fue un lema a partir del cual el macrismo pudo entablar un diálogo con el sector empresarial que se constituyó en uno de sus interlocutores privilegiados. Esto se puede advertir en la activa participación que tuvieron Macri y los funcionarios de su gobierno en el Coloquio de Idea, un foro organizado por el Instituto para el Desarrollo Empresarial Argentino en el que anualmente se reúnen empresarios, ejecutivos, funcionarios, dirigentes políticos y sindicales, académicos y periodistas para debatir sobre el estado del país y para fijar una agenda que oriente las políticas públicas y privadas(Rodríguez Ansorena 2018). En el primer Coloquio realizado durante la presidencia de Macri en octubre de 2016, el moderador les consultó a los participantes si en esta nueva etapa debía ponerse el acento en el foco económico, social, político o cultural. Según observó un cronista, la respuesta resultó una sorpresa para los propios presentes pues la mayoría sostuvo que “el nudo gordiano argentino es cultural” (Olivera 2016). Un mes más tarde, el Ministro de Trabajo Jorge Triaca hizo una presentación en la Conferencia Anual de la Unión Industrial Argentina cuyo eje era la necesidad de un “cambio cultural” para poder flexibilizar las condiciones de trabajo y las relaciones laborales (Carrillo 2016). Resulta revelador asimismo el rol asignado al sistema educativo como impulsor de ese cambio cultural y que implicaba acciones tanto en el corto como en el largo plazo, tal como lo dejaron en claro algunas intervenciones de Esteban Bullrich, el Ministro de Educación. Su presentación ante los empresarios en ese mismo evento puso en cuestión más de un siglo de políticas educativas enfocadas en la construcción de ciudadanía y de saberes universales además de la formación para el mercado de trabajo: “No les hablo como ministro de Educación, sino como gerente de Recursos Humanos” (Spinetta 2016). Bullrich había participado pocas semanas antes en el panel La Construcción del Capital Humano para el Futuro realizado en el marco del Foro de Inversiones y Negocios, ocasión en la que pronunció una frase que tendría una gran repercusión a comienzos del año siguiente cuando en las redes sociales comenzaría a circular el video de su presentación, y que da cuenta de hacia dónde apuntaba el “cambio cultural”:

Nosotros tenemos que educar a los niños y niñas del sistema educativo argentino para que hagan dos cosas. O sean los que crean esos empleos, que le aportan al mundo esos empleos, generan, que crean empleos... crear Marcos Galperines sería –señala al fundador de la empresa Mercado Libre y se escuchan risas (FW)– o crear argentinos que sean capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutarla.

El “cambio cultural” no fue algo pasajero o un lema que se puso de moda al comenzar el gobierno de Macri. Tampoco era un tópico circunscripto al macrismo como fuerza política: no parece casual que el lema del Coloquio Idea 2018 fuera “Cambio cultural: soy yo y es ahora”. En el marco de una entrevista que dio cierre al evento, el Presidente de Idea, Javier Goñi, le planteó a Macri que “lo que buscamos es un balance entre el largo plazo, porque el cambio cultural es un proceso que lleva tiempo, pero también con un sentido de urgencia, de “Soy yo y es ahora” para sacar los temas que tenemos que resolver los argentinos” (Goñi 2018).

La necesidad de un cambio cultural, omnipresente en el discurso macrista y empresarial, también implicaba reformular la relación con la temporalidad que es lo que aquí nos interesa examinar. En una entrevista realizada por una radio correntina en julio de 2016, el Secretario de Medios Hernán Lombardi concluía que

No vamos a cambiar hasta que no hagamos un cambio cultural donde redefinamos la relación entre los individuos, la sociedad y el Estado, donde redefinamos la situación en cómo vemos el pasado para proyectarnos en el futuro (…). Es el cambio cultural el que nos va a sacar de seguir queriendo convivir con los karmas que tenemos (Lombardi 2016).

El vínculo preciso entre el cambio cultural y una nueva concepción de la temporalidad se puede apreciar en un artículo de opinión publicado por Macri en 2013 cuyo título es por demás significativo: “La respuesta es el futuro”. El texto criticaba la “visión reivindicativa” atada al pasado y que obstruía la posibilidad de progresar, a la que le contraponía una “visión aspiracional” orientada hacia el futuro, que es la que su fuerza política venía a ofrecer como novedad en el sistema político argentino:

Nos falta futuro. Nos falta voluntad de dar forma a una nueva realidad y nos sobra desencanto, miedo y frustración. Dedicamos más tiempo a describir el fracaso que a dejarlo atrás. Es urgente que aprendamos a superar la posición reivindicativa y logremos generar posiciones activas y vitales que hagan posibles las soluciones que necesitamos.

La visión reivindicativa considera más importante el pasado que el futuro y hace pesar sobre todos nosotros una realidad que ya no existe. Se abusa de las referencias a personas y situaciones que pertenecen a otra época. Se busca revancha, no soluciones. Se valora más un deseado desquite que la vida y los proyectos de los que hoy luchan por abrirse camino. La visión aspiracional, en cambio, nos permite enfocar donde es necesario hacerlo: en el esfuerzo y el placer del desarrollo, en el sano deseo de crecimiento.

Mi acción política, mi rol dirigencial, ha tenido siempre como sentido convocar a mis compatriotas a un acto de rebeldía esencial. Rebeldía, sí, una rebeldía que osa superar prejuicios, referencias caducas, temores, timideces, falsas diferencias. Rebeldía de romper los moldes repetitivos y participar: ¿por qué tenemos los argentinos tanta facilidad para distanciarnos, dividirnos, enemistarnos, cuando en cuestiones básicas sería sencillo coincidir? Todos queremos eliminar la pobreza, actualizar y mejorar la educación, generar trabajo y oportunidades para todos, integrarnos al mundo, reforzar la seguridad y hacer una Argentina moderna y desarrollada. (Macri 2013).

El texto desarrolla una estrategia argumentativa usual en el discurso macrista: presentar un juego de oposiciones irreductibles como esquema interpretativo de la sociedad argentina. En ese marco binario Macri se posicionaba como un rebelde inconformista que quería poner fin a un estado de cosas en el que la persistencia del pasado, expresada en el “desencanto, miedo y frustración” y en el “fracaso”, no dejaba lugar a “la vida” y a los “proyectos” asociados al “placer” y al “sano deseo”, a la vez que convocaba a la sociedad a sumarse a esa “rebeldía”. Esto es lo que le permitiría poner fin al estancamiento y a la crisis permanente, y trazar un nuevo rumbo orientado hacia un futuro que es retratado sin mayores precisiones como una suerte de tierra prometida en la que todos podrían coincidir ya que no habría diferencias que dividieran a la sociedad.

“El pasado está lleno de gente muerta”

Tanto por su tono como por su contenido resulta probable que el artículo firmado por Macri haya sido escrito o revisado por Alejandro Rozitchner que fue uno de los principales inspiradores –y redactores– de su discurso, lo que le valió ser designado asesor presidencial y ocupar una oficina en la casa de gobierno. Rozitchner es un activo promotor de lo que denomina como una “filosofía del entusiasmo” basada en la voluntad, el pensamiento positivo, el hedonismo, la satisfacción individual y la orientación futurista, y que en pocas palabras podría caracterizarse como una recuperación superficial de temáticas nietzscheanas tamizada por experiencias contraculturales vinculadas al rock y expresada en un discurso sentencioso cercano a la autoayuda y a la filosofía new age (Rozitchner, 2012). El valor de este tipo de discurso radica en su capacidad para complementar y potenciar la concepción individualista del neoliberalismo cuyo economicismo que parece ser capaz de explicarlo todo, como en algún momento ocurrió con el marxismo, constituye uno de sus atractivos pero también una de sus limitaciones.

El énfasis en vivir el presente y hacer foco en el futuro desdeñando el pasado es una constante en los escritos e intervenciones de Rozitchner. En un reportaje que dio a comienzos del 2019 advertía que

Estamos creídos que la orientación respecto del presente y del futuro se obtiene en el conocimiento de la historia y eso me parece una barbaridad. Me parece que eso es mirar hechos muertos, gente muerta, ideas viejas y vive en ese ambiente conservador.

Asimismo apelaba a imágenes médicas y patológicas al sostener que esa contraposición es una disputa entre “una relación sana con la realidad” y un estado de “enajenación”, condenando así de antemano a cualquier proyecto que se propusiera recuperar el pasado:

La relación sana con la realidad no sería estar observando siempre cómo fue la realidad sino estar conectados física y directamente con la realidad que estás viviendo aunque como objeto de conocimiento es más difícil (…) Un mínimo porcentaje de la población, que sigue debatiendo el pasado, tiene una enajenación suficiente como para creer que las cosas suceden en un tiempo muerto (Vázquez 2019).

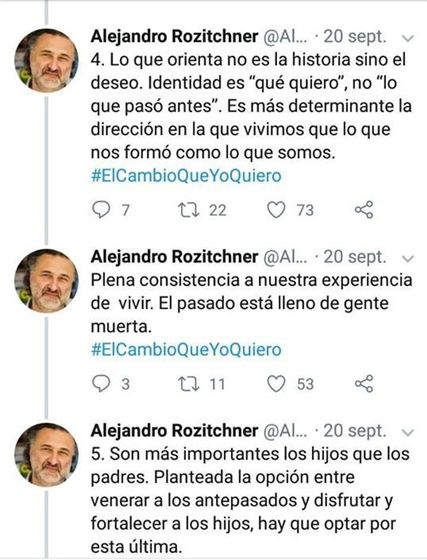

Las redes sociales son un medio fértil para este tipo de ideas cuando logran ser articuladas en un discurso pseudo ingenioso y provocador armado con sentencias breves que, a modo de slogans, no requieren de mayor argumentación. Además, desde luego, pueden llegar a tener mucha mayor difusión y repercusión que cualquier artículo periodístico. Es por ello que resulta de interés revisar también algunas intervenciones de Rozitchner en las redes, como el hilo de tweets que publicó el 20 de septiembre de 2018 sobre las condiciones necesarias para el desarrollo del país, en elque sostenía que “Lo que orienta no es la historia, sino el deseo”, “Identidad es que quiero, no lo que pasó antes”, “El pasado está lleno de gente muerta”.

Rozitchner expresaba una posición extrema que no necesariamente era compartida por todos los funcionarios y simpatizantes del macrismo. Como sobre esta cuestión volveré más adelante, aquí sólo quisiera referirme a otras posiciones que compartían su crítica hacia el pasado y su orientación futurista, pero en forma más matizada. Es el caso de Iván Petrella, quien a comienzos del gobierno de Macri, y mientras oficiaba como “Secretario de Integración Federal y Cooperación Internacional en el Ministerio de Cultura de la Nación”, publicó un artículo titulado “Que el pasado no nos paralice” en el que hacía un llamado a privilegiar el futuro, pero sin que esto implicara desdeñar el pasado (Petrella 2016). O Pablo Avelluto, quien sostuvo en la Feria del Libro de Colombia de 2018 que “El pasado cultural argentino, como el colombiano, es enorme. Nos reconocemos en él. Pero a veces el pasado puede ser opresivo, una mochila demasiado pesada”. Por eso proponía

(...) encontrarse con la Argentina contemporánea que a partir de ese pasado escribe su propia historia en este presente, con las voces de una treintena de escritores, ilustradores de distintos géneros que nos van a mostrar el nuevo capítulo de ese enorme libro de la historia de la literatura (Avelluto 2018).

También resulta necesario señalar que no se trata de una posición exclusiva de los funcionarios e intelectuales macristas. En febrero de 2020, y tras haber sido designada por el gobierno de Alberto Fernández como Directora del Museo de la Casa Rosada, Andrea Rabolini declaró que “En la Argentina hay un exceso de pasado. Queremos un museo que mire hacia el presente y el futuro con neutralidad y apertura, un museo inclusivo y de todos los argentinos” (Gigena 2020). Palabras que bien podrían haber sido dichas por Rozitchner o, como veremos, por Marcos Peña.

La vida es una moneda

Este llamado a desentenderse del pasado por considerarlo “una mochila demasiado pesada”, es la que dio fundamento a la medida simbólica más importante tomada por el gobierno macrista en relación con la historia nacional: el cambio en las imágenes del papel moneda. Tradicionalmente éstas eran figuras y sucesos históricos, y por lo tanto controvertidos, por lo que el Banco Central decidió reemplazarlas por las de animales autóctonos de distintas regiones del país acompañadas en el reverso por las de sus hábitats naturales.

Esta decisión es bastante conocida, pero quizás no lo sean tanto los argumentos que el Banco Central dio a conocer en su página web con el título “Sobre la nueva familia de billetes”. Estos podrían haberse limitado a plantear que en una etapa nueva se priorizaba mirar hacia el futuro a la vez que se procuraba llamar la atención sobre la riqueza natural del territorio nacional expresado en la diversidad de su fauna. Pero la apuesta era mayor, pues en el centro de la argumentación también aparece la contraposición entre vida/futuro y muerte/pasado a partir de la cual se articulaban tópicos afines como la alegría y la ecología, u otros vinculados a la política como el federalismo y la unidad nacional:

Celebrar la vida. Nuestra fauna y nuestra flora son una representación de lo vivo y de la vida.

Enfatizar el futuro más que el pasado. Celebrar la vida es mirar al futuro. No queremos hacer un culto de lo que ya pasó, porque estamos convencidos que la mejor Argentina es la que está por venir.

Pasar de la solemnidad a la alegría. Los billetes usan colores vivos, dejando de lado la solemnidad de la monocromía. La alegría es la manera que elegimos vivir nuestras vidas cotidianas, ¿por qué nuestra moneda debería ser diferente?

Reivindicar el federalismo. En contra de la centralidad que algunas veces se pretende en la vida política de la Argentina, estas figuras representan a todo el territorio nacional, a lo largo y a lo ancho.

Somos más que sólo hombres y mujeres. Nuestro país es mucho más que la sociedad de hombres y mujeres. Somos plantas, animales, suelo, aire, agua; nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar y preservar en un sentido integral a nuestro ambiente y a todos sus habitantes. No estamos solos en este mundo.

Encontrarnos todos los argentinos. Los billetes son una presencia cotidiana. Por eso elegimos una temática con la que absolutamente todos nos sintamos representados e identificados. Nuestra nueva familia habla de los desafíos que tenemos todos los argentinos en el entendimiento que es mucho más lo que nos une, que lo que nos separa.

Esta medida fue presentada y defendida por el macrismo como un emblema de la transformación que se propuso hacer desde el gobierno. Y también se convertiría en motivo de orgullo e incluso de identidad para varios de sus funcionarios, quizás porque no tenían muchas otras cosas positivas para destacar de su paso por la función pública. Es el caso deFederico Sturzenegger, quien como presidente del Banco Central se había involucrado personalmente en el cambio de imagen de los billetes, y todavía las seguía utilizando en mayo de 2020 como fondo de su perfil de Twitter.

Más importante que este dato de color es el hilo de tweets que publicó adaptando a este formato las razones dadas por el Banco Central para fundamentar el cambio, y en el que sumaba algunos datos desconocidos como la intervención de la Academia Nacional de Historia que había solicitado retirar la imagen del Gaucho Rivero del billete de 50$ sobre las Islas Malvinas. Es probable que este pedido sólo apuntara a promover una interpretación de la historia afín a la de la Academia cuyas autoridades consideraban a esta figura revindicada por el revisionismo histórico como un bandido que no merecía formar parte del panteón de héroes nacionales. Pero para Sturzenegger evidenciaba el carácter polémico que tenían las imágenes históricas en los billetes y legitimaba su decisión de reemplazarlas por las de animales.

La reivindicación de esta medida simbólica no fue sólo retrospectiva. El macrismo ya había dejado en claro que se trataba de una decisión fundamental cuando gobernaba y parecía que sus políticas podrían imponerse sin mayores inconvenientes. Peña, que además de ser el Jefe de Gabinete y la mano derecha de Macri era quien concentraba las decisiones sobre el discurso y la imagen oficial, sostuvo el 12 de octubre de 2017 en una entrevista realizada por el periodista Carlos Pagni en el Coloquio Idea que

La obsesión que tenemos por analizar la coyuntura en función del pasado no es normal. En otros países no pasa eso. Y está bueno saber que esa es una patología nuestra [risas cómplices y aplausos]. Para mí, una de las cosas chiquitas pero simbólicas más lindas que hicimos es poner animales en los billetes... es la primera vez en la Historia argentina que hay seres vivos en la moneda nacional y que dejamos la muerte atrás. Que la muerte esté tranquila, que descanse en paz y que vivamos nuestra vida.

De ese modo, y apelando a un repertorio de imágenes y metáforas sobre el pasado y el futuro vinculadas a la muerte, la vida y la enfermedad, Peña proponía una articulación con otra idea fuerte del discurso macrista –y empresarial–: considerar a la Argentina como un caso anormal y patológico por el peso que tendría el pasado en el presente, pero también por sus políticas populistas y estatistas, por su baja calidad institucional o por su supuesto “aislamiento del mundo”.

Aunque la apelación a esta línea argumental no fue la única razón, y sin duda no fue la principal, el macrismo se impuso con comodidad en las elecciones legislativas nacionales realizadas diez días más tarde de esta intervención en el Coloquio Idea 2017.

Entre el temor y la esperanza: la temporalidad en los debates electorales

¿Qué papel jugó la temporalidad en las estrategias electorales del macrismo? Varios analistas sostienen que una de las claves de su triunfo en las elecciones presidenciales de 2015 fue la estrategia polarizadora frente al kirchnerismo, uno de cuyos ejes centrales había sido la contraposición entre futuro y pasado. Pero tras ese canto de cisne que fueron las elecciones de 2017, la crisis económica provocó importantes cambios en el humor social que obligaron al macrismo a reorganizar su estrategia electoral dado que ya no resultaba suficiente la apelación a imágenes y metáforas que apuntaban a mantener expectativas favorables como “la luz al final del túnel” o el despegue prometido para el “segundo semestre”. Ante el creciente desencanto de amplios sectores de la sociedad con el gobierno que no pudo cumplir con sus promesas, en la campaña electoral de 2019 se produjeron algunos cambios que incluyeron a las referencias temporales. Esto fue advertido por el periodista Jorge Fontevecchia, quien semanas antes de las elecciones primarias señalaba que

El futuro ya no es más lo que era para Macri. El futuro era su gran tiempo verbal pero se quedó sin él. Lo puede usar pero ya no tiene efecto. Sus futuribles, como llaman los filósofos a los futuros condicionados, diferenciándolos de los futuros absolutos o necesarios, ya no resultan verosímiles (Fontevecchia 2019).

En verdad el discurso macrista no dejó de apuntar hacia el futuro en las elecciones de 2019. Pero lo hizo de un modo distinto, en el marco de una estrategia en la que más que posicionarse como un gobierno que defendía sus políticas, lo hacía como una oposición de la oposición. Según advertía, lo que estaba en juego en esas elecciones era impedir el regreso del pasado, vale decir, del kirchnerismo identificado como una fuerza antirepublicana y corrupta que, en caso de imponerse, haría de la República Argentina un remedo de la Venezuela gobernada por Nicolás Maduro. No se trató, por lo tanto, de un cambio de concepción como de énfasis o sesgo: a diferencia de las elecciones presidenciales de 2015 en la que se había hecho primar la esperanza en el futuro, ahora se enfatizaba el temor hacia el pasado alimentado por el odio al kirchnerismo en particular y al populismo en general.

En verdad el discurso macrista no dejó de apuntar hacia el futuro en las elecciones de 2019. Pero lo hizo de un modo distinto, en el marco de una estrategia en la que más que posicionarse como un gobierno que defendía sus políticas, lo hacía como una oposición de la oposición. Según advertía, lo que estaba en juego en esas elecciones era impedir el regreso del pasado, vale decir, del kirchnerismo identificado como una fuerza antirepublicana y corrupta que, en caso de imponerse, haría de la República Argentina un remedo de la Venezuela gobernada por Nicolás Maduro.

Esta estrategia se puede apreciar en la campaña con la etiqueta #Cristinaeselpasado que el macrismo lanzó en las redes el 26 de julio de 2019 y en la que predominaban imágenes que se proponían asociar a la fórmula presidencial peronista con hechos de corrupción.

Su contratacara propositiva y esperanzadora se puede apreciar en la campaña con la etiqueta #Votemosfuturo que el macrismo logró imponer como tendencia en Twitter el 5 de agosto y que, entre otras imágenes, apelaba a una madre joven que abrazaba con fuerza a sus hijos pequeños.

Ese mismo día se celebró en la Ciudad de Buenos Aires el acto de cierre de campaña para las elecciones primarias. En esa ocasión Macri pronunció un confuso juego de palabras pero que resulta revelador de esta concepción ya que sólo hacía referencia al vínculo con la temporalidad despojado de todo contenido político concreto: “no volvemos al pasado porque la Argentina del futuro es la que queremos, porque no hay futuro en el pasado”.

Las palabras de Macri podían ser confusas, pero el mensaje era claro, o al menos lo era para sus simpatizantes que lo reprodujeron en las redes sociales: había que impedir el regreso del kirchnerismo. Macri participaría pocos días más tarde en el acto de cierre de campaña en la ciudad de Córdoba, en el que tomó la palabra Mario Negri, un dirigente radical de esa provincia que presidía el Bloque de Diputados de Cambiemos, quien insistió en asociar al pasado con la muerte y al futuro con la vida.

En las elecciones primarias realizadas el 11 de agosto de 2019, y en un escenario político, social y económico profundamente transformado en el que primó la polarización, el macrismo sufrió una dura derrota por más de quince puntos. Ante ese desenlace inesperado, el futuro volvió a ser utilizado como un recurso motivador para sostener las expectativas de los militantes y simpatizantes del macrismo de cara a las elecciones generales que se realizaron dos meses después.

En octubre, y en el marco de la campaña desarrollada bajo el slogan “Sí se puede”, Macri dio una entrevista a una radio de Pergamino en la que insistiría en criticar la política económica del kirchnerismo por haber dejado al país sin futuro, advirtiendo además que “El populismo te hipoteca el futuro para que vos vivas un presente. Y cuando se acaba, se acaba”. A continuación, y para reforzar el sentido de sus palabras, comparaba el manejo de la economía hogareña con la de un país, al precisar que “Es como ceder la administración de tu casa a tu mujer, y ella en vez de haber pagado las cuentas, usó la tarjeta. Un día te vienen a hipotecar la casa” (Macri 2019).

Más allá de tratarse de una comparación machista cuya brutalidad hizo que Macri tuviera que desdecirse, su sentido era bien claro: considerar al populismo como una actitud o un pensamiento irresponsable que privilegia el disfrute del presente sin medir las consecuencias y que por eso pone en peligro al futuro. El macrismo, por el contrario, insistía en presentarse como una fuerza cuyo capital era el futuro, aunque para ese entonces sus promesas se habían convertido en una moneda tan devaluada como el peso argentino.

Comprá el libro de Fabio Waserman: https://www.editorialsb.com/product-page/en-el-barro-de-la-historia-macrista

Arte: montaje de Rodrigo Trasciatti sobre foto de Jorge Larrosa

Publicado el 24 de diciembre de 2023